コラム

COLUMN

2023.07.10

税理士 公認会計士

税理士と会計士の違いについて、業務内容や収入、必要な資格などを徹底比較

税理士と会計士(公認会計士)は、どちらも「税」「会計」というお金に関わる単語が就く職業であることから混同されがちです。しかし、実際は業務内容をはじめとした様々な違いがあります。

この記事ではそんな税理士と公認会計士の違いについて、以下の項目を比較します。

・業務内容

・就職先

・働き方

・クライアント

・収入

・必要な資格

・試験科目

・受験資格

・資格取得の難易度

・資格登録までの流れ

違いを知らないまま税理士(公認会計士)をめざしてしまうと、試験勉強中や就職後に「自分に合っていなかったかも…」と後悔してしまうかもしれません。

税理士または公認会計士の資格取得をめざしている方は、この記事で両者の違いをチェックしておきましょう。

目次

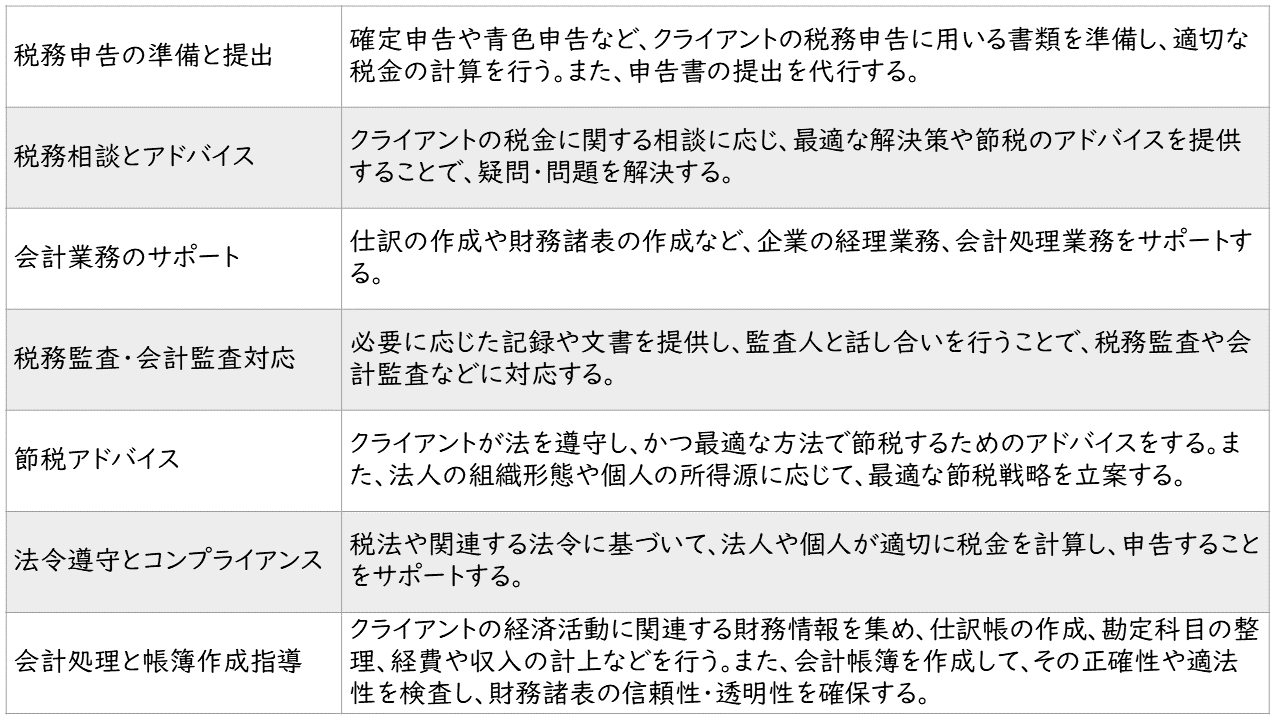

税理士とは

税理士は、税金に関するアドバイスやサービスを提供する専門家です。以下のような業務を通じて、企業はもちろん個人も含むクライアントの税金に関する手続きなどをサポートします。

・税務申告の準備と提出

・税務相談とアドバイス

・会計業務のサポート

・税務監査・会計監査対応

・節税アドバイス

・法令遵守とコンプライアンス

・会計処理と帳簿作成指導

上述の業務を担うことによって、クライアントの税金に関するトラブルを防いだり、リスクを最小限に抑えたりすることが税理士の役割です。

税理士の主な業務内容は「税理士と会計士の仕事に関する違い」で詳しく解説します。

会計士とは

公認会計士は、会計に関するサービスを提供する専門家です。以下のような業務を通じて、大企業を中心としたクライアントの会計に関する手続きなどをサポートします。

・会計処理と帳簿作成指導

・財務諸表の作成と解析

・会計監査の実施

・税務申告のサポート

・経営コンサルティング

上述の業務を担うことによって、クライアント企業の財務の健全性・透明性を確保し、その成長や成功を支えることが公認会計士の役割です。

公認会計士の主な業務内容は「税理士と会計士の仕事に関する違い」で詳しく解説します。

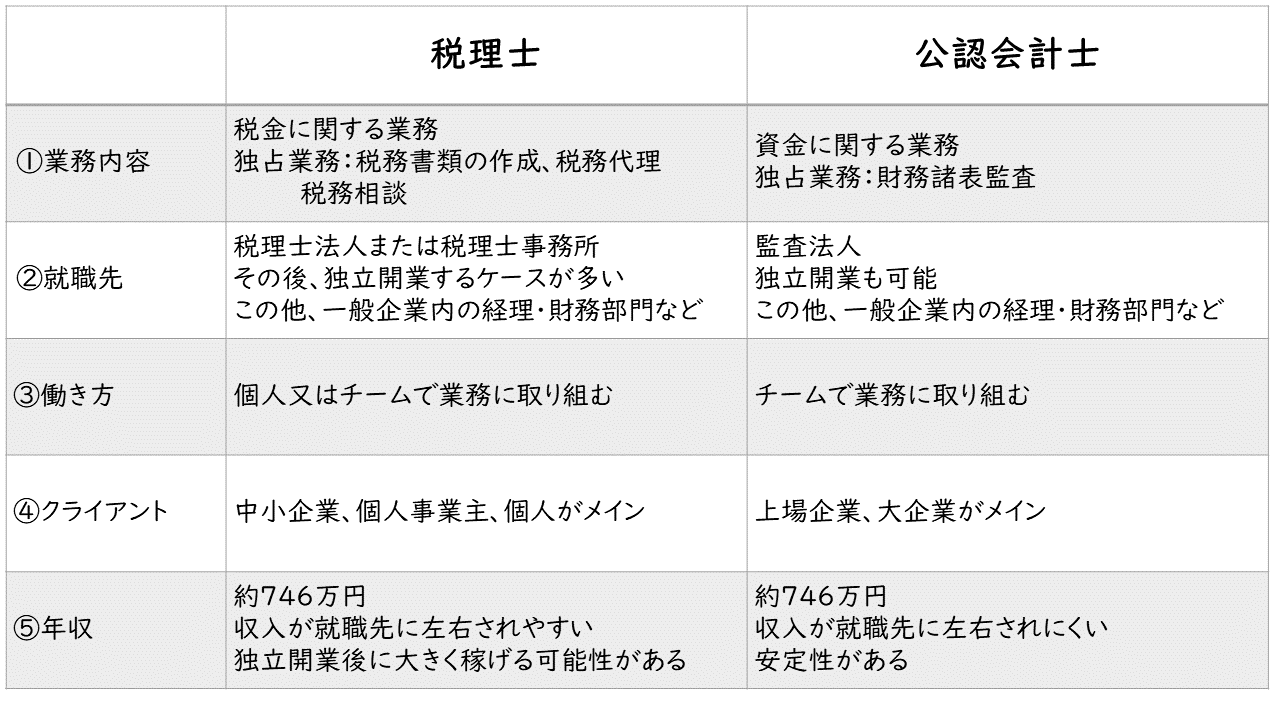

税理士と会計士の違いを一覧表でチェック

はじめに、これから解説する税理士と公認会計士の違いを一覧表にまとめました。2つの職業にどのような違いがあるのか、すぐに知りたい方は目を通してみてください。

そして、さらに違いを詳しく知りたい方は、最後まで読み進めることをおすすめします。

<仕事に関する違い>

<資格・試験に関する違い>

税理士と会計士の仕事に関する違い

ここからは、税理士と公認会計士の違いをさらに詳しく解説していきます。

まずは、税理士と公認会計士の仕事に関する違いとして、5つの内容をまとめました。

①業務内容

②就職先

③働き方

④クライアント

⑤収入

それぞれの詳細は以下の通りです。

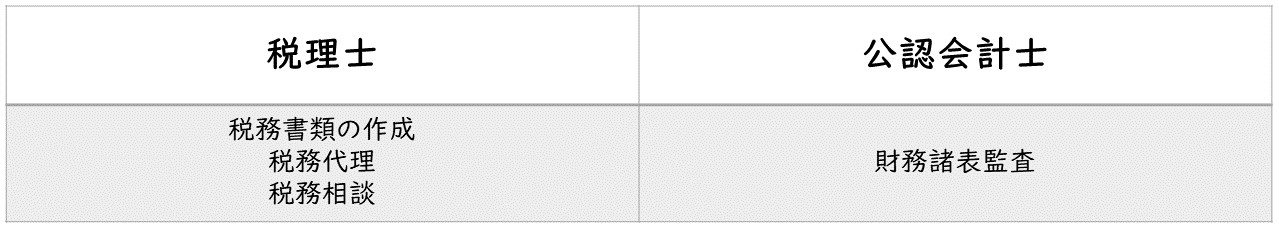

①業務内容

税理士と公認会計士の業務内容について、もっとも分かりやすいのは「独占業務」の違いです。

独占業務とは、資格の所有者のみが対応できる業務を指します。税理士、公認会計士それぞれの独占業務は以下の通りです。

税理士の独占業務にある「税務」とは税金のこと。つまり税金に関する業務を専門に請け負っているのが税理士ということになります。

対する公認会計士は「監査」は書類等に虚偽や不備がないか厳正な目で確認し、証明すること。この「監査」を専門に請け負っているのが公認会計士です。

税金の専門家と監査の専門家では、当然、細かな業務内容も異なります。

<税理士の業務内容>

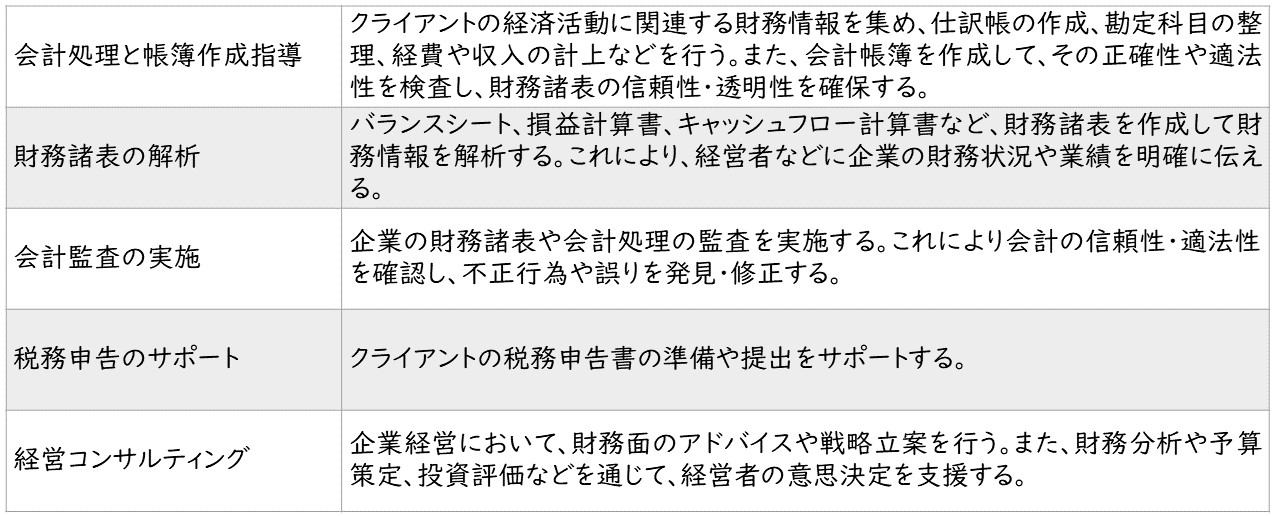

<公認会計士の業務内容>

以上のように、独占業務を含め、税理士の業務内容は「税金」に関するものが、公認会計士の業務内容は「監査」に関するものがメインです。

ただし、独占業務に含まれないものに関しては、資格の有無に関わらず、税理士、公認会計士のどちらも対応することができます。

②就職先

税理士の就職先は大きく2つに分かれます。1つは税理士法人、もう1つは独立開業です。ただし、実際にはまず税理士法人や他の税理士が経営する事務所に就職し、その後に独立開業をめざすのが一般的とされています。

この他、会計事務所や一般企業内の経理・財務部門、官公庁・地方自治体に就職・転職する税理士もいます。

一方で公認会計士の就職先は、ほとんどが監査法人です。ただし、税理士と同様に希望次第では独立開業することができます。

この他、会計事務所や一般企業内の経理・財務部門、官公庁・地方自治体、金融機関に就職・転職する公認会計士もいます。

③働き方

税理士と公認会計士では働き方にも違いがあります。税理士は基本的に個人で業務に取り組むのに対して、公認会計士はチームで業務に取り組むことです。

税理士は、独立する方が多いことからも分かるように、基本的には個人で業務に取り組みます。チームで取り組むケースもありますが、絶対ではありません。

一方で公認会計士は、大企業の監査という規模の大きな業務がメインです。1人でこなすこと難しく、チームを組んで業務にあたります。

このことから公認会計士には、個人の業務遂行能力に加えて、チームで協力して業務を遂行する力も必要です。

④クライアント

税理士のクライアントは中小企業、個人事業主、個人がメインです。厳密には納税義務のあるすべての人が対象となるため、大企業もクライアントに含まれますが、割合で見ると中小企業、個人事業主、個人が大半を占めています。

一方で公認会計士のクライアントは上場企業、大企業がメインです。これは、独占業務である財務諸表監査が上場企業、大企業にのみ義務づけられているものであるためです。財務諸表監査の義務がない中小企業や個人事業種は、公認会計士によるサービスを受ける必要がありません。

⑤年収

実のところ税理士と公認会計士の年収は、同条件であれば大きな差がありません。厚生労働省でも、労働者の年収を調査するにあたって税理士と公認会計士をあわせた統計をとっており、令和4年の結果ではどちらも約746万円とされています。

参照:

税理士|job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

公認会計士|job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

ただし就職先の関係上、公認会計士は収入が分かりやすく、同程度の知識・スキルを持つ人材であれば大差ないのに対して、税理士は就職先次第で収入が大きく変わります。例えば大手税理士法人と個人の税理士事務所では、収入に差が出る可能性が高いです。

このため、公認会計士のほうが就職先に左右されず安定した収入を得やすいですが、独立開業した後、事業が軌道に乗れば、税理士は公認会計士よりも稼ぎやすいと言われています。

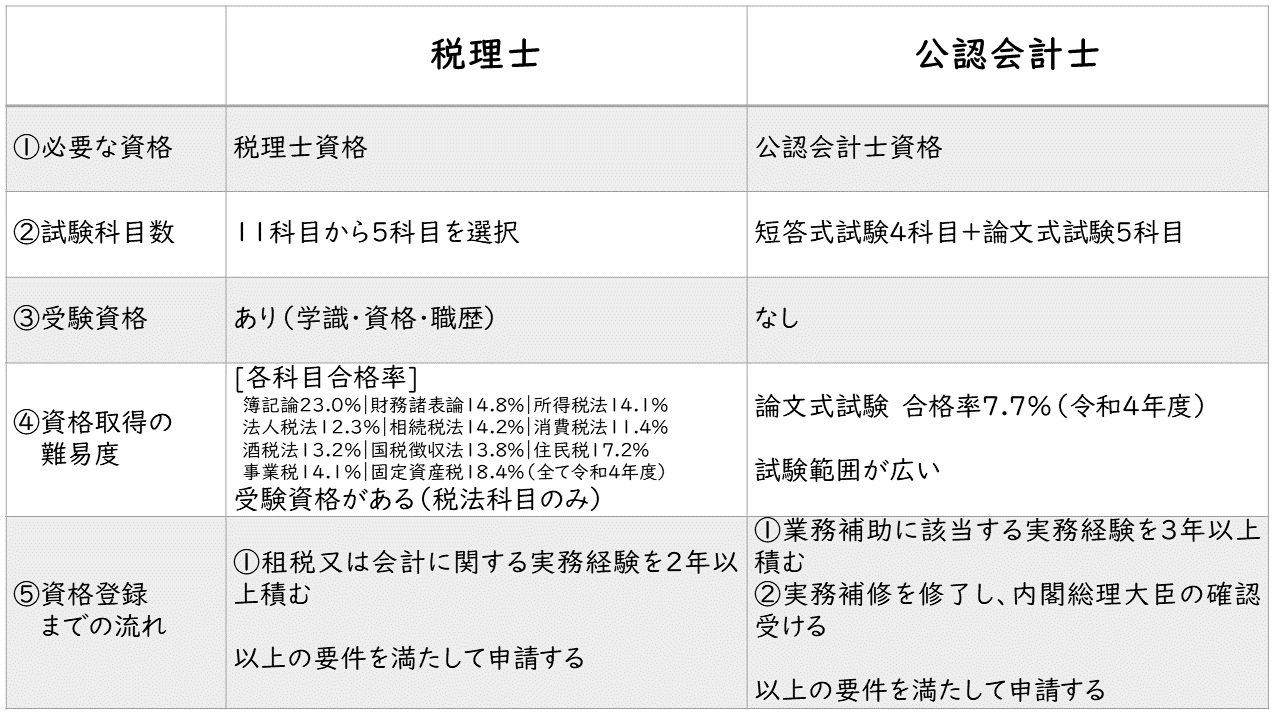

税理士と会計士の資格・試験に関する違い

続いて、税理士と公認会計士の資格・試験に関する違いについて、5つの内容を解説していきます。

①必要な資格

②試験科目

③受験資格

④資格取得の難易度

⑤資格取得までの流れ

資格・試験は、税理士もしくは公認会計士をめざす際にとても重要な情報です。なりたい仕事に就くためには何の資格をとればいいのか、資格試験を受けるためにどのような要件を満たすべきなのかをここでチェックしましょう。

①必要な資格

税理士、公認会計士ともに、それぞれの職業名と同名の国家資格が必要です。つまり税理士をめざすならば税理士資格を、公認会計士をめざすならば公認会計士資格を取得しなければなりません。

必要な資格は一方のみですが、税理士または公認会計士をめざす方の中には、両方の資格取得をめざす方も多いです。特に公認会計士は、会計士として登録をした後であれば税理士としての登録もできるようになるため、両方の資格を取得しやすいと言えます。

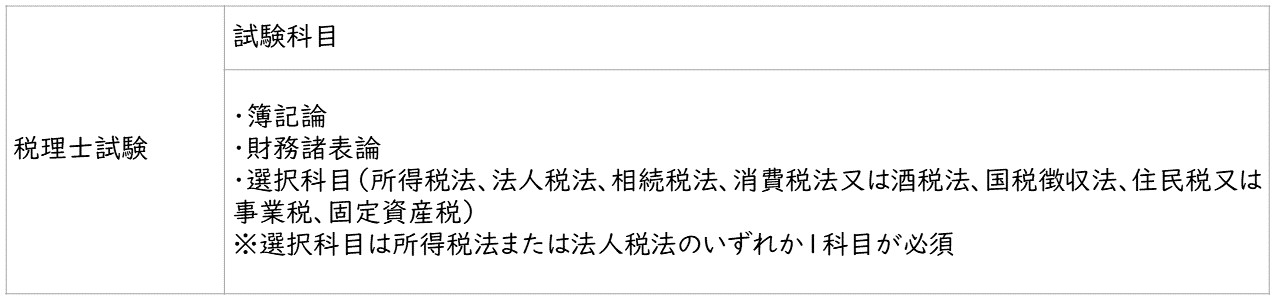

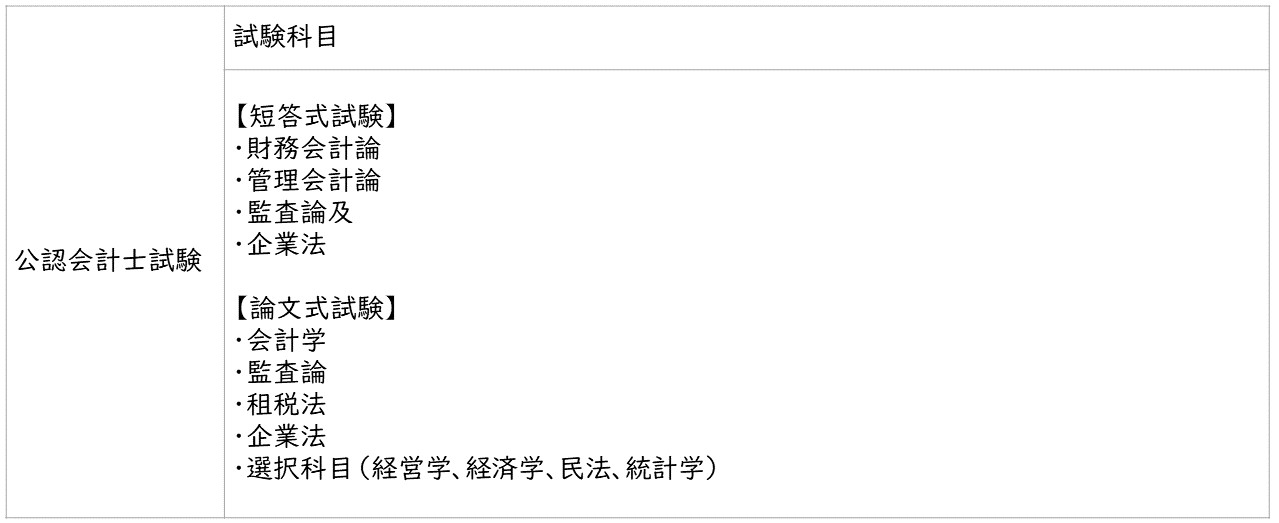

②試験科目

税理士、公認会計士資格の試験科目は以下の通りです。

参考:税理士試験の概要|国税庁

税理士試験は科目合格制であり、1科目ずつ受験できるのが特徴です。合格基準点は各科目とも満点の60%とされています。

公認会計士試験は、税理士試験のように1科目ずつの受験ができません。短答式試験の合格基準点は総点数の70%、論文式試験の合格基準点は総点数の60%以上とされていますが、1科目でも満点の40%を満たさない科目がある場合は不合格になる可能性があります。

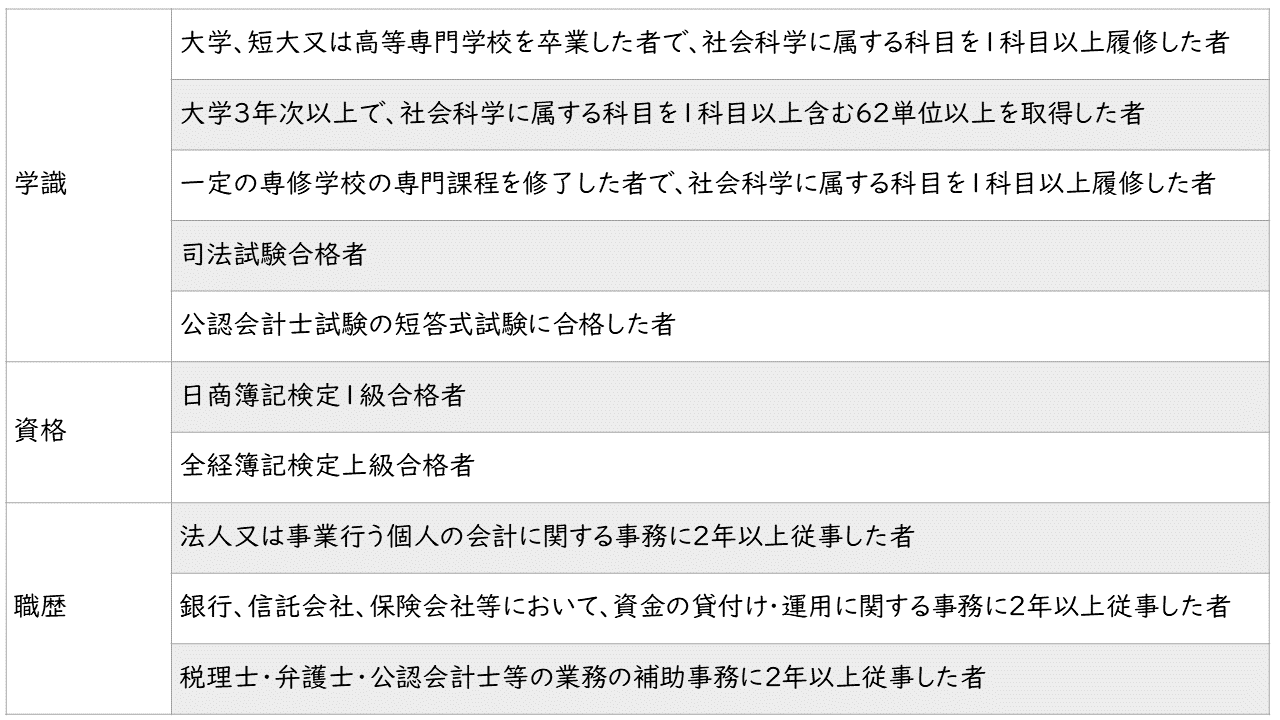

③受験資格

税理士試験(税法科目)には受験資格が定められていて、「学識」「資格」「職歴」のいずれかを満たさなければなりません。

<税理士試験(税法科目)の受験資格>

④資格取得の難易度

令和5年度の合格率は下記の通りでした。

[税理士試験|各科目合格率]

簿記論:17.4%

財務諸表論:28.1%

所得税法:13.8%

法人税法:14.0%

相続税法:11.6%

消費税法:11.9%

酒税法:12.7%

国税徴収法:13.9%

住民税:14.7%

事業税:16.4%

固定資産税:17.3%

[公認会計士試験|論文式試験合格率]

7.6%

参考:令和5年度(第73回)税理士試験結果|国税庁

令和5年公認会計士試験の合格発表の概要について|公認会計士・監査審査会

数字だけを見ると、より難易度が低いのは税理士試験であるように思えます。しかし、前述の通り税理士試験は受験資格が定められているため、現在通っている学校・大学や所有している資格、職歴によっては、公認会計士資格のほうが取得しやすいでしょう。

いずれにしても、税理士と公認会計士は、どちらも会計系でトップクラスの難易度を誇る資格であることに変わりはなく、目安として2,000〜3,000時間程度の勉強時間が必要だと言われています。ともに取得が難しい資格だと考えておきましょう。

⑤資格登録までの流れ

先ほど、税理士と公認会計士はそれぞれの職業名と同名の国家資格が必要と説明しました。しかし、厳密に言うとどちらも資格を取得しただけでは独占業務に従事できません。税理士または公認会計士として本格的に業務を行えるのは、資格登録をしてからです。

資格登録までの要件は税理士と公認会計士で違います。

<税理士>

①租税又は会計に関する実務経験を2年以上積む

<公認会計士>

①業務補助に該当する実務経験を3年以上積む

②実務補修を修了し、内閣総理大臣の確認を受ける

以上の要件を満たしてから申請をすることで、税理士または公認会計士として正式に登録されます。

なお、実務経験については、資格試験の合格前に従事した年数もカウントされるため、税理士事務所や監査法人に勤め、実務経験を積みながら資格試験の勉強をする方もいます。

また、前述の通り公認会計士は、会計士登録をすれば実務経験がなくても税理士として登録することが可能です。このため、税理士と公認会計士両方の資格を取得したい方は、まず公認会計士からめざすことをおすすめします。

この他、弁護士も資格試験を受けずに税理士登録することが可能です。

税理士と会計士はどちらがおすすめ?

税理士と公認会計士には、業務内容や働き方、収入、クライアント、必要な資格など、様々な違いがあることが分かりました。

こうした違いを踏まえたうえで、これからめざすなら税理士と公認会計士、どちらがおすすめかをまとめました。

「どちらの資格をとろうか迷っている」という方はご一読ください。

【税理士がおすすめ】中小企業や個人を相手に仕事をしたい方

メインのクライアントを比較した時、税理士は中小企業や個人事業主、個人を相手に仕事をします。会社や事業の成長をサポートできるのが魅力的であり、クライアントに寄り添った仕事がしたい方、業務を通して会社・事業の今と未来を支えたい方におすすめです。

【税理士がおすすめ】独立開業して大きな収入を得たい方

税理士は公認会計士と違い、1人でサービスを完結することができ、かつ開業コストも大きくありません。このため、独立開業をして個人事務所を持つ方が多い職業です。いざ自分も独立開業して自分の事務所を持ちたいと思った時に、ノウハウや情報を手に入れやすいと言えます。就職先によっては、独立開業後を見据えた学びもできるでしょう。

【税理士がおすすめ】より広い知識を得たい方

資格試験の受験科目こそ公認会計士のほうが広いですが、単純な知識量は公認会計士よりも税理士のほうが広いと言われています。税務の業務に加えて、会計の業務もある程度こなせる税理士は、その豊富な知識で多くのクライアントのニーズに沿ったサービスを提供することが可能です。

【会計士がおすすめ】大企業を相手に仕事をしたい方

公認会計士は、チーム一丸となって大企業の健全な経営をサポートする仕事です。責任が大きい分、やりがいもあります。自らの働きでクライアントの成功・成長を支えられたなら、「あの○○社の力になれた」という自信にもつながるはずです。

【会計士がおすすめ】安定して稼ぎたい方

税理士と公認会計士では収入に大きな差はありませんが、就職先の関係で、より安定した収入を得やすいのは公認会計士です。このため、長期的な視点で見た時に、安定して稼ぎたい方には、公認会計士がおすすめです。

一方で、公認会計士も希望すれば独立開業ができるので、万が一考えが変わり、「もっとチャレンジしたい」と思った時も安心です。

【会計士がおすすめ】どちらの資格も取得したい方

公認会計士として登録した後は、申請することで税理士としても登録することが可能です。このため、いずれは2つの資格を取得したいという方は、まず公認会計士の資格取得を目指すことをおすすめします。

後から税理士登録をする場合、「税務」の知識が十分ではない可能性があるので、税理士登録を考えた時に、税務の勉強を始めるとより安心です。

税理士に向いている人

・企業に寄り添うスタイルで仕事をしたい人

・中小企業や個人事業主の成長をサポートしたい人

・将来、自分の事務所を持ちたい人

・税務、会計に関する多様な悩みに応えたい人

・働きながら資格取得を目指したい人

・時間をかけて資格を取得したい人

会計士に向いている人

・責任感がある人

・チームで仕事をしたい人

・コミュニケーション能力が高い人

・大企業の成長・成功をサポートしたい人

・安定して稼ぎ続けたい人

・集中して資格取得を目指したい人

・税理士、公認会計士の2つの資格を取得したい人

税理士・会計士をめざすなら専門学校へ通うのがおすすめ

業務内容や働き方、収入、クライアント、必要な資格など、様々な違いがある税理士と公認会計士。一方で共通しているのは、どちらも取得がとても難しい資格であるということです。独学で資格取得をすることは不可能ではありませんが、大変厳しいと言えるでしょう。

税理士、公認会計士の資格取得をめざすのであれば、必要な知識を充分に学べる専門学校で、徹底的に勉強することをおすすめします。講師が分かりやすく教えてくれるうえに、就職支援も受けられるので安心して試験勉強に励むことができます。

しかし、税理士や公認会計士をめざせる専門学校はいくつもあり、どの学校を選べばいいか迷ってしまう方もいるでしょう。そんな時は、「自分のレベルに合った勉強ができるか」という点で、学校を比較してみることをおすすめします。

「税理士(公認会計士)になりたい」と考え始めたばかりの方が、すでに勉強を始めている方と同じレベルの講義を受けるのは難しいですし、逆であっても時間の無駄になってしまいます。

初心者は初心者向けの、経験者は経験者向けの講義が受けられる専門学校なら、自分のレベルに合った身になる勉強ができるはずです。

また、卒業生の実績もチェックしておきましょう。実際に税理士試験や公認会計士試験に合格している先輩が多いほど、講義も充実していると考えられます。

税理士・会計士に強い!「仙台大原簿記情報公務員専門学校」の魅力

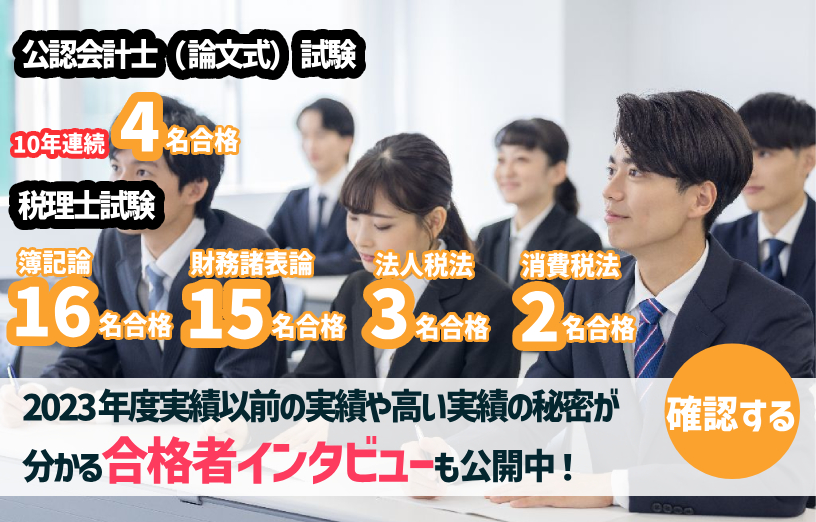

税理士、公認会計士の資格取得をめざせる専門学校の中でも、仙台大原簿記情報公務員専門学校は全国トップクラスの合格実績を誇っています。

税理士・公認会計士ともに、簿記が基礎から学べる初心者向けコースとスピード合格を叶えるチャレンジコースを用意しており、さらに独自の合格サポート制度が実績に直結しています。

実績として、令和4年の税理士試験は7名が在学中、2科目を一括合格しました。さらに、公認会計士試験は10年連続合格者を輩出。令和5年にも4名が合格しています。仙台大原独自の合格サポート制度で毎年合格者を輩出しています。

税理士事務所、会計士事務所、経営コンサルティング会社などが参加する合同企業説明会を毎年開催しているので、就職活動も安心。早めの情報収集や希望する就職先へのアピールができます。

税理士または公認会計士の資格取得をめざしたい。そんな方は仙台大原簿記情報公務員専門学校へ、入学を検討してみてはいかがでしょうか?

まずは資料請求やオープンキャンパスへの参加で、本校について知っていただければと思います。

まとめ

この記事では税理士と公認会計士の違いについて、以下の項目を比較しました。

・業務内容

・就職先

・働き方

・クライアント

・収入

・必要な資格

・試験科目

・受験資格

・資格取得の難易度

・資格登録までの流れ

似ていると思われがちな税理士と公認会計士ですが、実際には様々な違いがあり、向いている人も異なります。深く考えずに選んでしまうと、試験勉強の最中や実際に就職してから「自分には合っていなかった…」と感じる可能性も。

「税理士(公認会計士)になりたい」と考えている方は、今選ぼうとしている道が本当に自分に合っているか、もう一度考えてみてください。

じっくりと考えたうえで税理士または公認会計士をめざすことを決めた方は、仙台大原簿記情報公務員専門学校で勉強してはいかがでしょうか?

レベルに合ったコースと充実した学習環境で、試験合格をめざしましょう。

オープンキャンパス

オープンキャンパス 資料請求

資料請求