コラム

COLUMN

進路選択

進路選択の新常識|大学か専門学校か?保護者が知るべき統計データ【2025年版】

お子様の人生を左右する進路選択において、適切な進路選択は保護者の皆様が学生時代に当たり前だった「とりあえず大学進学」という常識は、もはや2025年現在では再検討が必要な時代になっています。文部科学省の最新統計データが示す現実は、多くの保護者の方々が想像している以上に劇的な変化を遂げており、従来の判断基準だけでは最適な進路選択が困難になっているのが実情です。

本記事では、2025年の最新統計データを基に、大学と専門学校の客観的比較分析を行います。感情的な判断ではなく、データに基づいた論理的な進路選択をお子様と一緒に検討していただくための、具体的な判断材料を提供いたします。進路選択に迷われている保護者の皆様にとって、満足のいく進路選択をおこなうための情報源としてお役立てください。

目次

文部科学省最新データ|進学環境の変化と保護者世代との違い

進路選択において重要なのは、保護者の皆様が学生時代に体験された大学受験環境と、現在お子様が置かれている状況には、データで見ると驚くほど大きな違いがあることを理解することです。文部科学省の最新統計が明らかにした2025年の教育環境は、従来の進路決定における「とりあえず大学進学」という常識を根本から見直す必要があることを示しています。

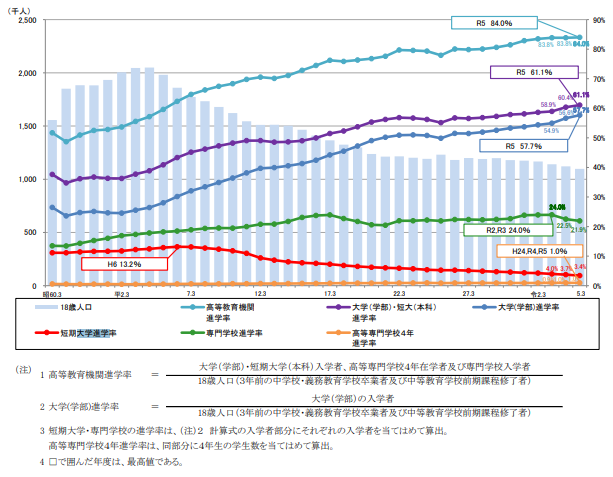

大学進学率57.7%が示す「全入時代」の深刻な実態

文部科学省が発表した令和5年度学校基本調査の結果によると、大学進学率は過去最高の57.7%を記録し、8年連続で最高記録を更新しました。一見すると進学機会の拡大として喜ばしい数字に見えますが、この数字の背景には保護者の皆様が想像している以上に深刻な構造変化が隠されています。

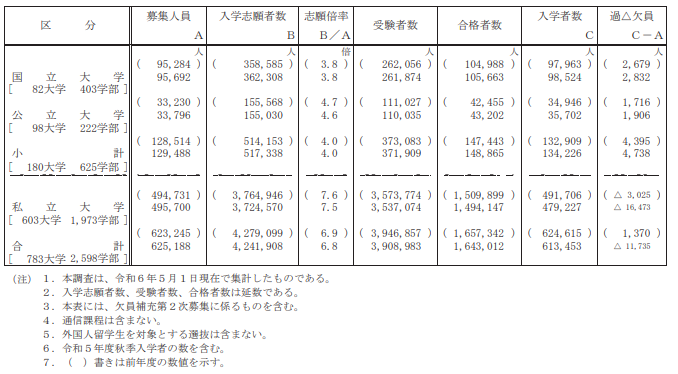

現在の日本は、文部科学省の統計が示す「選択すれば入学可能な大学環境」に突入しており、これは単に入学機会の拡大を意味するのではなく、お子様の将来設計における教育機関選択の重要性がこれまで以上に高まっていることを示しています。文部科学省|国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要によると2024年度の国公私立大学の募集定員は62万5,188人に対し、入学者数は61万3,453人で、定員を約1万1,735人下回っています。

これは単に「誰でも大学に入れる」という状況を意味するだけでなく、大学教育そのものの質に深刻な影響を与えています。保護者世代が経験した「競争の激しい大学受験」とは全く異なる環境で、お子様の進路について考える必要があります。

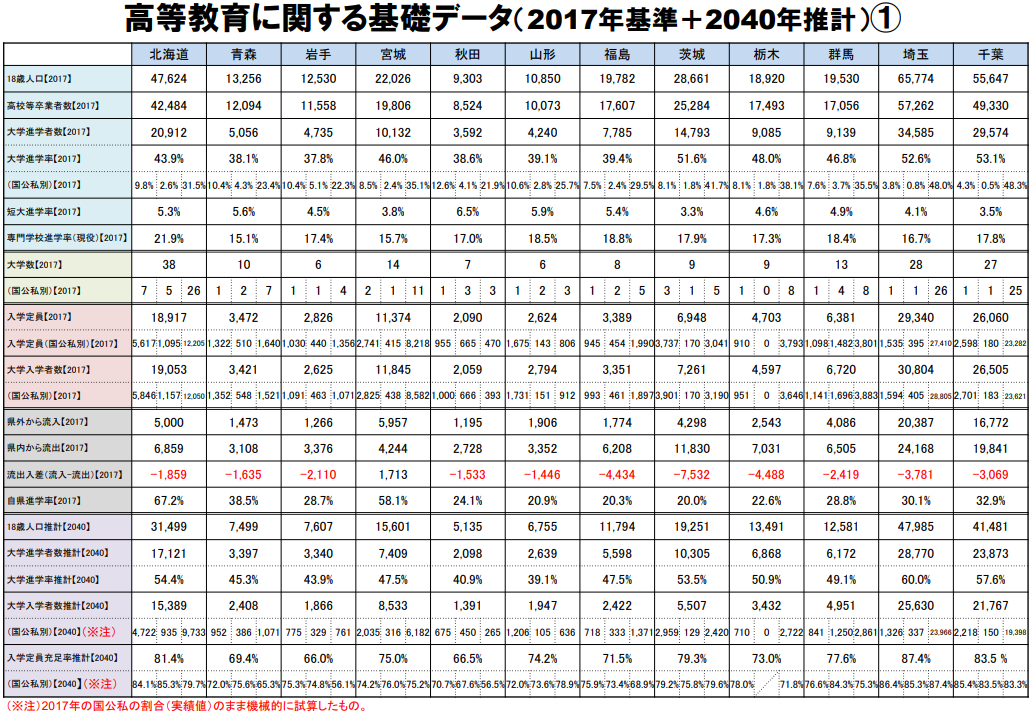

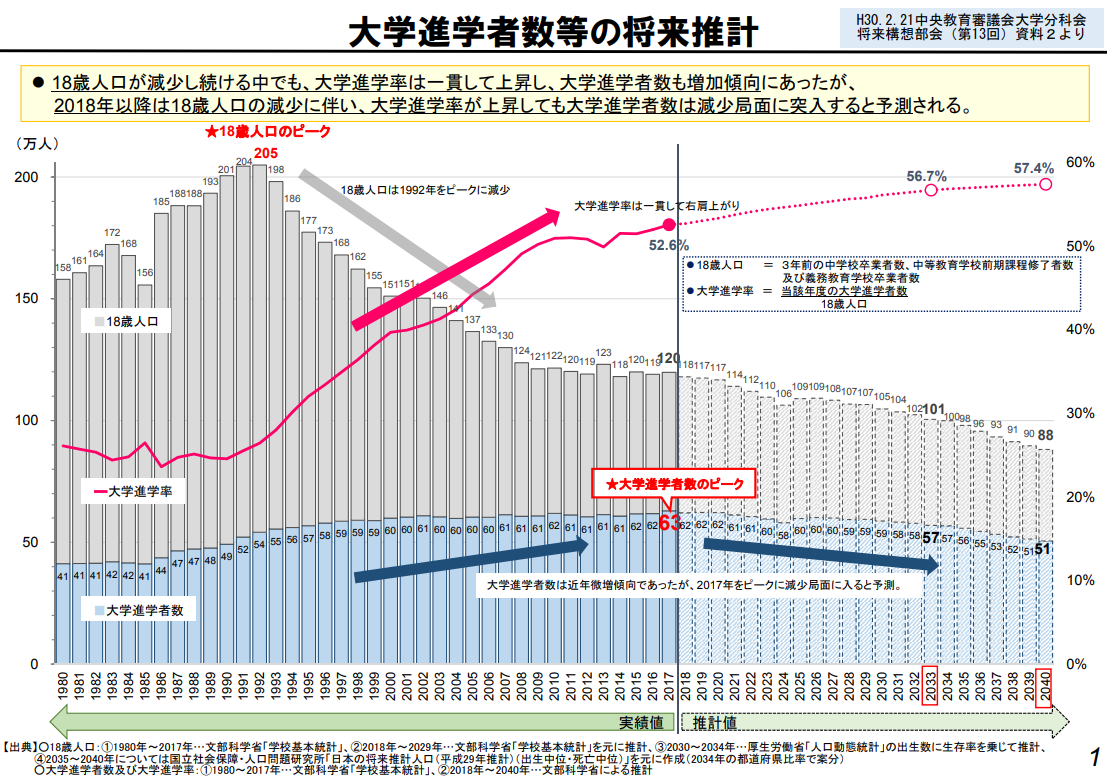

特に地方においては、この影響はより顕著に現れています。東北地方では2040年度の入学定員充足率が60%台にまで低下するという文部科学省「大学への進学者数の将来推計について」での予測(上記画像引用)もあり、単に大学に進学するだけでは将来の保証にならない現実が浮き彫りになっています。保護者の皆様が持つ「大学に行けば安心」という従来の価値観を、データに基づいて見直す時期が来ているのです。

18歳人口減少が生み出す教育格差の拡大

さらに深刻な問題として、18歳人口の急激な減少があります。1992年度に約205万人とピークを迎えた18歳人口は、2022年度には112万人まで減少しており、今後も減少傾向は続くと予測されています。文部科学省の将来推計によると、2040年には大学進学者数が現在より12万4千人減少し、約51万人にまで減ることが見込まれています。

この人口減少と大学の定員維持が組み合わさることで、実質的に「選ばなければどこかの大学には入れる」という状況が生まれています。しかし、これは決して教育機会の平等化を意味するものではありません。むしろ、大学間の格差がより明確になり、有名大学への競争は依然として激しい一方で、定員割れを起こす大学では教育の質の維持が困難になっているのが現状です。

この状況は、お子様の進路選択においても重要な意味を持ちます。現在の進路環境では、単に「大学卒業」という学歴を得ることと、質の高い教育を受けて実践的なスキルを身につけることの間には、これまで以上に大きな差が生まれています。保護者の皆様には、お子様の将来を見据えた上で、真に価値のある教育投資について慎重に検討していただく必要があります。

保護者世代との進学環境の決定的違い

現在40代から50代の保護者の皆様が大学受験をされた1980年代から1990年代は、大学進学率が30%から40%程度で推移していた時代でした。

当時は「大学に進学できること自体が特別」であり、大学卒業という学歴には明確な価値と希少性がありました。しかし、現在の57.7%という進学率は、「大学進学が普通」という環境を作り出しています。

この変化により、大学教育に求められる役割も大きく変わりました。以前は大学教育そのものに価値がありましたが、現在は「どの大学で何を学ぶか」「卒業後にどのようなスキルが身についているか」がより重要になっています。

つまり、保護者世代の常識である「とりあえず大学に行っておけば安心」という考え方は、もはや現実に適合しなくなっているのです。

また、高等教育全体への進学率は84.0%という過去最高を記録しており、これには専門学校への進学も含まれています。現在の教育環境では、大学だけでなく専門学校も含めた多様な選択肢の中から、お子様の適性と将来目標に最も適した進路を選択することが求められています。

保護者の皆様には、お子様との進路相談において以下の3つのステップを実践することをおすすめします。

- お子様の具体的な将来目標の確認

- 複数の教育機関の比較検討

- 家計状況を踏まえた現実的な選択肢の絞り込み

これらのプロセスにおいて、現在の進路データに基づいた客観的な判断が不可欠です。

参考:文部科学省「令和5年度学校基本調査結果」( https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm ).2024年8月

参考:文部科学省「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」( https://www.mext.go.jp/ ).2023年7月

統計で見る現実|就職・満足度・費用対効果の客観的比較

進路選択の新常識では、多くの保護者の方が「大学の方が就職に有利」と考えがちですが、文部科学省の最新統計データを客観的に分析すると、実際の数字は予想とは大きく異なる結果を示しています。就職率、専門分野での就職実績、学生満足度、そして費用対効果において、大学・専門学校の間には興味深い差が存在することが明らかになりました。この大学・専門学校の比較データは、従来の常識を覆す結果を示しています。

就職率の見方について

大学・専門学校の就職実績において、文部科学省と厚生労働省が共同で実施した令和5年度大学等卒業者の就職状況調査によると、大学生の就職率は98.1%、専門学校(専修学校専門課程)の就職率は97.5%となっており、その差はわずか0.6ポイントにすぎません。この進路別就職データは、「大学の方が就職に圧倒的に有利」という一般的なイメージとは大きく異なる現実を示しています。

この調査結果は限られた母数でのデータになりますが、重要なのは、就職率という数字だけでなく、その算出根拠を正しく理解することです。就職実績を見る際は「就職決定率」「就職希望率」「卒業者に占める就職者の割合」という3つの指標を区別して考える必要があります。

一般的に公表される就職率は「就職希望者に対する就職決定者の割合」であり、就職を希望しない卒業生は分母に含まれていません。

真に重要な指標は「卒業者に占める就職者の割合」です。この数値が低い場合、卒業はしたものの就職を希望しない人、アルバイト・臨時職員にとどまる人、さらなる進学を選択する人などが多いことを意味します。専門学校では明確な職業目標を持って入学する学生が多いため、この「卒業者に占める就職者の割合」が高くなる傾向があり、これは学生が前向きに就職活動に取り組める教育体制が整っていることの証ともいえます。

保護者の皆様が各教育機関を比較される際は、単純な就職率だけでなく、卒業生の進路内訳や就職先の詳細についても確認されることをおすすめします。

単純に「大学に行けば就職できる」という考え方ではなく、お子様の適性や将来の目標に合わせた教育機関を選択することの重要性が、これらの統計データからも読み取ることができます。

専門分野就職率について

就職率の数字以上に重要なのが、専門分野への就職実績です

東京都専修学校各種学校協会の最新調査(331校対象、265校回答)によると、2024年度の専門学校卒業生の関連職種への就職率は全体で92.7%という極めて高い数値を記録しています。

特に注目すべきは分野別の関連職種就職率の高さです。自動車整備では100.0%、看護では99.8%、歯科技工・歯科衛生では99.4%、理学療法・作業療法では99.6%、医療秘書・医療管理事務では98.4%と、ほぼ全ての卒業生が学習した専門分野で就職を実現しています。

これらの数字は、専門学校の教育が企業の実際のニーズと密接に連携していることを明確に示しています。

一方、リクルート進学総研の最新分析によると、大学卒業生の専門的・技術的職業への就職割合は31%となっており、専門学校との間に大きな差が存在していることが明らかになっています。

つまり、大学・専門学校の就職実績を比較すると、大学卒業生の多くが4年間の専攻とは関係のない業種に就職している現実があり、これは教育投資の効率性という観点からも重要な判断材料となります。

この差が生まれる背景には、専門学校の実践的教育システムがあります。職業実践専門課程では企業との連携による実習・実技・演習が必須となっており、学生は在学中から実際の職場環境に近い経験を積むことができます。さらに、業界の最新動向や技術革新に対応したカリキュラムの継続的な更新により、卒業時には即戦力として企業から評価される人材に成長しています。

参考:リクルート進学総研「専門学校の現状と今後への考察」( https://souken.shingakunet.com/higher/2025/04/post-3476.html ).2025年4月

参考:文部科学省・厚生労働省「令和6年度大学等卒業者の就職状況調査」( https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/naitei/kekka/k_detail/1422624_00022.htm ).2025年4月

学生満足度について

大学・専門学校の満足度調査において、文部科学省の調査結果によると、専門学校生の満足度は90%という非常に高い水準を記録しています。これに対し、同世代の大学生を対象とした就職みらい研究所の調査では、生活全般の満足度が約70%、学業に関する満足度は約50%という結果が出ており、別調査でのデータにはなりますが、専門学校生との間に大きな格差が存在していることが分かります。

この満足度の差が生まれる背景には、専門学校特有の教育環境があります。まず、明確な職業目標を持って入学する学生が多いため、学習に対する動機が高く維持されています。

また、担任制による先生との密接な関係性、同じ職業分野を目指すクラスメイトとの良好な人間関係、そして産学連携による実践的な教育内容などが、学生の高い満足度につながっています。

さらに、専門学校では少人数制のクラス編成が一般的であり、一人ひとりの学生に対してきめ細かい指導が行われています。これは大学の大教室での講義とは対照的であり、学生が置き去りにされることなく、スキルを身につけることができる環境が整っています。このような手厚いサポート体制が、学生の学習意欲と満足度の向上に大きく寄与しているのです。

参考:文部科学省「専修学校おススメポイント調査」(令和5年)( https://shirusen.mext.go.jp/chousa/ )

参考:株式会社リクルート就職みらい研究所「2023年入学 大学2年生の大学生活等に関する調査」( https://shushokumirai.recruit.co.jp/study_report_article/20240805001/ )

費用対効果の違いについて

大学・専門学校の経済面での比較も、進路選択において重要な判断材料となります。一般的な文系・ビジネス系の私立大学では、4年間の総学費が400万円から500万円程度かかるのに対し、専門学校(2年課程)では190万円〜220万円程度という大きな差があります。これは単純に学費だけの比較ですが、機会コストも含めて考えると、その差はさらに大きくなります。

専門学校を選択した場合、2年間で専門スキルを身につけて20歳で社会に出ることができるため、大学卒業生より2年早く収入を得始めることができます。仮に年収250万円で計算すると、2年間で500万円の収入差が生まれることになり、進路による学費の差と合わせると700万円以上の経済的メリットが生じる計算になります。

また、専門学校では特待生制度や学費減免制度が充実しており、条件に当てはまれば学費減免を受けることも可能です。また国の高等教育の修学支援新制度の対象校であれば、経済的負担をさらに軽減することができます。このような制度を活用することで、実質的な教育投資額を大幅に抑えながら、高い専門性を身につけることが可能です。

参考:文部科学省「令和5年度学生の学修状況等に関する調査」(https://www.mext.go.jp/ ) .2024年

データに基づく適性判断と選択基準

データに基づいた進路選択が成功への鍵となります。進路選択における失敗を避けるためには、感情的な判断ではなく、客観的なデータと明確な基準に基づいた適性判断が不可欠です。文部科学省の最新統計データは、大学と専門学校のどちらが適しているかを判断するための重要な指標を提供しています。特に大学中退率2.04%という数字とその主要因である「転学・進路変更等」22.0%、「学生生活不適応・修学意欲低下」16.5%を理解することで、お子様に最適な進路選択の基準を明確にすることができます。現代の進路指導では、こうしたデータに基づいた判断が不可欠です。

目標明確度・学習スタイル・経済状況の3軸から考える

進路選択の成功を左右する最も重要な要因は、目標の明確度です。文部科学省の調査によると、大学中退理由の第1位は「転学・進路変更等」で22.0%を占めており、これは入学後に「思っていたのと違う」と感じる学生が急激に増加していることを示しています。

一方、専門学校では明確な職業目標を持って入学する学生が多いため、学習に対する動機が高く維持され、結果として高い満足度と就職実績につながっています。

大学・専門学校どちらを選ぶかにおいて、お子様の将来に対するビジョンが具体的かどうかが、最初の判断基準となります。

「公務員になりたい」「公認会計士を目指したい」「IT業界で働きたい」など、具体的な職業目標がある場合は専門学校の特化型教育が効果的です。

一方、「幅広く学んでから決めたい」「研究者になりたい」という場合は大学の総合的な教育が適している可能性があります。

学習スタイルの適性も重要な判断要素です。専門学校では実習・実技を中心とした実践的な学習が主体となり、座学よりも体験を通じて学ぶことを好む学生に適しています。大学では理論的・抽象的な学習が中心となるため、じっくりと考察を重ねることを好む学生に向いています。お子様がどちらのスタイルで学習効果を上げやすいかを見極めることが、成功への重要な鍵となります。

参考:文部科学省「令和5年度学生の中途退学者・休学者数等に関する調査結果」(https://www.mext.go.jp/content/20240627-mxt_gakushi01-000013028_1.pdf)- 2024年6月

中退リスク要因について

大学中退の統計的分析から見えてくるリスク要因を理解することで、失敗を未然に防ぐことができます。文部科学省の進路追跡調査によると、中退理由の第2位は「学生生活不適応・修学意欲低下」で16.5%を占めています。つまり、中退した学生の6人に1人は大学の環境にうまく適応できなかったということです。

この適応困難の背景には、自由度の高い大学環境と高校までの管理された環境とのギャップがあります。専門学校では担任制やクラス制による手厚いサポート体制が整っているため、環境変化に対する適応が比較的容易になります。お子様が自律的な学習管理が得意かどうか、新しい環境への適応力があるかどうかを客観的に評価することが重要です。

経済的要因も看過できないリスクです。中退理由の13.6%が「経済的困窮」であり、この割合は年々増加傾向にあります。一般的な私立大学では4年間で400万円から500万円の学費が必要な一方、専門学校では2年間で190万円〜220万円と負担が大幅に軽減されます。家庭の経済状況を踏まえた現実的な判断が、中退リスクの回避につながります。

ROI(投資収益率)の定量的判断基準

教育投資の効果を客観的に判断するため、ROI(投資収益率)の観点から分析することが重要です。専門学校を選択した場合、2年間で専門スキルを身につけて20歳で社会に出ることができるため、大学卒業生より2年早く収入を得始めることができます。仮に年収250万円で計算すると、2年間で500万円の収入差が生まれ、学費の差と合わせると700万円以上の経済的メリットが生じます。

ただし、長期的な収入格差も考慮する必要があります。厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、大学卒の平均初任給は23万7,300円、専門学校卒は21万4,500円となっており、月額で2万2,800円の差があります。しかし、専門学校卒業生の専門分野就職率と大学卒業生の専門職就職率の差を考慮すると、専門性を活かした職場での昇進機会や資格手当などにより、長期的には収入格差が縮小する可能性も高いといえます。

重要なのは、単純な収入比較ではなく、お子様の価値観と人生設計に基づいた総合的な判断です。早期に専門性を身につけて実社会で活躍したいのか、じっくりと学問を究めてから社会に出たいのかによって、最適な選択は変わってきます。また、専門学校から大学への編入制度や、大学卒業後の専門学校への進学など、複数のルートが存在することも選択の幅を広げる重要な要素となります。

現代の進路環境では、大学・専門学校という選択肢の中から、「大学か専門学校か」という二者択一ではなく、お子様の個性と目標に最も適した教育機関を選択することが成功への近道となります。

データに基づいた客観的な分析と、家族での十分な話し合いを通じて、後悔のない進路選択を実現していただきたいと思います。

後悔しない進路選択の3つの法則

後悔しない進路選択のために、進路選択の成功と失敗を分ける要因を統計的に分析すると、明確なパターンが浮かび上がってきます。ベネッセコーポレーションの最新調査や文部科学省のデータから見えてくる成功事例の共通要因を理解することで、お子様の進路選択を確実に成功に導くことができます。失敗パターンを事前に把握し、保護者として適切なサポートを提供することが、後悔のない進路選択への鍵となります。

成功事例の統計的共通要因

進路選択に成功した学生たちの行動パターンを分析すると、3つの共通要因が明確に見えてきます。

第一の要因は「早期からの情報収集と体験活動」です。ベネッセの調査によると、納得度の高い進路選択ができた学生の80%以上が、高校2年生から積極的にオープンキャンパスや職業体験に参加していました。特に保護者と一緒に複数の教育機関を見学し、比較検討を行った学生の満足度は90%を超えています。

第二の要因は「保護者との建設的な対話」です。進路選択で成功した学生の家庭では、保護者が情報収集に協力的であり、子どもの意見を尊重しながらも現実的なアドバイスを提供していることが分かっています。重要なのは、保護者が自分の価値観を押し付けるのではなく、お子様の適性と将来性を客観的に評価してサポートしていることです。進路満足度調査では、「保護者のサポートに感謝している」と回答した学生の90%以上が、第一希望の進路に進むことができています。

第三の要因は「具体的な目標設定と段階的な準備」です。成功した学生は漠然とした憧れではなく、「なぜその道を選ぶのか」「卒業後にどのような職業に就きたいのか」を明確にしており、そのために必要な準備を計画的に行っています。専門学校を選択した学生の場合、在学中に取得したい資格や就職したい企業を具体的に決めており、これが高い就職率と満足度につながっています。

失敗パターンの回避ポイント

進路選択での失敗パターンも統計的に明確な傾向があります。最も多い失敗パターンは「情報不足による判断ミス」です。

大学中退理由の第1位「転学・進路変更等」22.0%の背景には、入学前の情報収集不足があります。実際に入学してみると「思っていたのと違った」という理由で中退する学生の多くは、事前に十分な情報収集や体験活動を行っていませんでした。

この失敗を回避するためには、パンフレットやウェブサイトの情報だけでなく、実際に現地を訪れて授業を見学したり、在校生や卒業生と話をしたりする機会を積極的に作ることが重要です。特に専門学校の場合は、実習設備や就職サポート体制を直接確認することで、入学後のミスマッチを防ぐことができます。また、一つの選択肢だけでなく、複数の教育機関を比較検討することで、より適切な判断ができるようになります。

第二の失敗パターンは「経済的準備不足」です。大学中退理由の13.6%を占める「経済的困窮」は、事前の計画不足によるものが大部分を占めています。4年間で400万円から500万円という大学の学費負担を軽視し、途中で支払いが困難になるケースが増加しています。この問題を回避するためには、進路選択の段階で家計の現実的な負担能力を把握し、奨学金制度や学費減免制度を含めた総合的な資金計画を立てることが不可欠です。

保護者の適切な関与度とサポート方法

保護者のサポートが進路選択の成功を左右することは統計的に明らかですが、関与の仕方には注意が必要です。ベネッセの調査によると、高校生が保護者に求めるサポートの第1位は「普段通りで特別な干渉をしない」こと、第2位は「自分の意見を尊重する」ことでした。これは、過度な干渉や意見の押し付けが逆効果になることを示しています。

効果的なサポート方法として最も評価が高いのは「進路情報収集の協力」です。お子様が希望する進路について、保護者が積極的に情報を集めて提供することで、選択肢が広がり、より良い判断ができるようになります。具体的には、複数の学校のパンフレットを取り寄せたり、オープンキャンパスの日程を調べて一緒に参加したりすることが効果的です。重要なのは、情報提供にとどめ、最終的な判断はお子様に委ねることです。

また、経済面でのサポートも重要な要素です。家計の状況を正直に伝えた上で、実現可能な進路オプションを一緒に検討することが大切です。「どうしても○○の道に進みたい」というお子様の強い希望がある場合は、奨学金制度や特待生制度を調べて、経済的負担を軽減する方法を一緒に探すことも保護者の重要な役割です。進路相談調査では、経済的な制約があっても保護者が建設的にサポートした家庭では、80%以上の学生が満足のいく進路選択を実現しています。

現代の進路決定では、保護者世代の経験だけでは対応できない新しい選択肢や制度が数多く存在しています。しかし、お子様の適性を最もよく理解している保護者だからこそ提供できる進路サポートがあります。データに基づいた客観的な判断と、温かい家族の支援を両立させることで、お子様の人生にとって最適な進路を実現できるはずです。

参考:ベネッセコーポレーション「進路意識調査2024」( https://benesse.jp/juken/202411/20241125-1.html ).2024年11月

参考:文部科学省「高校生の進路に関する保護者調査」(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1422578.htm ).2024年

参考:逆引き大学辞典編集部「大学進学に関する調査」( https://www.gyakubiki.net/puerta/inf102.html ).2012年

お子様の適性を見極める4つのポイント

これまでの統計分析を踏まえて、保護者の皆様がお子様の適性を具体的に判断するための実践的な基準をご紹介します。

1. 職業目標の明確度

「将来なりたい職業がはっきりしているお子様」には専門学校が特におすすめです。「公務員になりたい」「会計の仕事に就きたい」「不動産業界で働きたい」といった明確な目標があるお子様は、前述の統計データが示すように、大学の4年間よりも専門学校の2年間の方が効率的に夢を実現できます。特に仙台大原簿記情報公務員専門学校では、これらの分野に特化した実践的教育により、確実な資格取得と就職実績を実現しています。

2. 就職への確実性重視

「とりあえず大学」ではなく、確実に就職したいとお考えのご家庭にも専門学校は向いています。大学在学中の就職活動に不安を感じていらっしゃる保護者の方は多いのですが、仙台大原なら在学中から就職に直結するスキルを身につけ、卒業と同時に即戦力として社会に出ることができます。大学中退率2.04%の主要因が「転学・進路変更等」であることを考えると、明確な目標を持った専門学校進学はより安定した選択といえます。

3. 経済効率の重視

経済面でのご負担を心配されているご家庭にとっても、専門学校には大きなメリットがあります。前述の費用対効果分析でも示したように、大学の半分の期間、半分以下の学費で、資格取得・公務員試験合格という側面においてはより堅実な成果を得られるため、投資効率の面では圧倒的に優れています。

4. 早期社会進出への意欲

お子様が「早く社会に出て活躍したい」という気持ちをお持ちの場合も、専門学校が適しています。4年間の大学生活を「長い」と感じるような積極的なお子様には、仙台大原の2年制なら2年間で集中して学び、20歳で社会人になるという選択肢も魅力的ではないでしょうか。専門学校生の満足度90%という高い数値は、このような学習意欲の高い学生にとって理想的な教育環境であることを物語っています。

FAQ|保護者からの質問トップ10に統計で回答

適切な進路選択のために、保護者の皆様から最も多く寄せられる進路選択に関する疑問に、最新の統計データと客観的な根拠に基づいてお答えします。感情論ではなく、文部科学省の公式データや業界調査の結果を基にした具体的な回答により、進路選択の不安を解消し、適切な判断材料を提供いたします。

Q1. 専門学校の就職は本当に大丈夫?大学の方が有利では?

A1. 大学・専門学校の統計比較では、就職率に大きな差はありません。 文部科学省の最新調査によると、令和6年度の就職率は大学98.0%、専門学校99.2%となっており、専門学校の方が高い数値を記録しています。より重要なのは専門分野への就職実績で、専門学校卒業生92.7%が関係分野に就職している一方、大学卒業生の専門職就職率は31%にとどまっています。

専門学校の強みは、企業との密接な連携による実践的教育にあります。職業実践専門課程では企業連携による実習が必須となっており、学生は在学中から実際の職場環境を経験できます。その結果、卒業時には即戦力として評価され、希望する専門分野での就職が実現しやすくなっています。ただし、これは明確な職業目標がある場合に限られるため、お子様の適性と将来設計を慎重に検討することが重要です。

Q2. 学費対効果はどうなの?大学の方が長期的にはお得?

A2. 短期的・中期的には専門学校の方が高い費用対効果を示しています。 一般的な私立大学の4年間総学費400~500万円に対し、専門学校2年制は190~220万円と半分以下です。さらに、専門学校卒業生は2年早く社会に出るため、仮に年収250万円で計算すると2年間で500万円の収入差が生まれ、学費差と合わせて700万円以上の経済的メリットが生じます。

長期的な収入面では、大学卒の平均初任給は23万7,300円、専門学校卒は21万4,500円となっており、月額で2万2,800円の差があります。しかし、専門学校卒業生の高い専門分野就職率を考慮すると、資格手当や専門性を活かした昇進により、この差は縮小する傾向があります。重要なのは、お子様の価値観と進路設計に合った選択をすることです。

Q3. 大学編入は本当に可能?専門学校から大学への道はある?

A3. 大学編入は制度的に確立されており、毎年多数の実績があります。 専門士の称号を取得すれば大学3年次への編入資格が得られ、文部科学省によると例年約7,000人が4年制大学に編入しています。約7割の大学で編入学を受け入れており、編入制度を活用することで最短4年間で専門学校と大学の両方を卒業することも可能です。

ただし、編入にはそれなりの準備が必要です。編入試験では専門科目、小論文、面接などが課され、特に国公立大学や有名私立大学では競争率も高くなります。専門学校によっては大学編入対策講座を設けているところもあるため、編入を検討している場合は、そうしたサポート体制が整った学校を選択することが重要です。

Q4. 専門学校卒の社会的地位は大学卒と比べてどう?

A4.職種によって評価は大きく異なり、専門性を重視する分野では高く評価されます。医療・福祉分野では専門学校卒の専門性が高く評価され、看護師、理学療法士、歯科衛生士などの資格職では学歴よりも専門スキルが重視されます。IT分野でも実践的なスキルを持つ専門学校卒業生の需要は高く、大手企業での採用実績も豊富にあります。

一般企業の総合職や管理職では、依然として大学卒が有利な傾向があります。ただし状況は変化しつつあります。経済産業省がMcKinsey調査を引用した報告によれば、すでに4割以上の企業が「従業員のスキル不足」を認識しており、さらに8割以上の企業が「今後数年以内にスキルギャップが顕在化する」と回答しています。

企業が「学歴よりスキル重視」へとシフトしていることから、専門学校で身につけた実践力や資格が評価される機会は確実に増えています。重要なのは、お子様がどのようなキャリアを目指すかを明確にすることです。

Q5. 中退のリスクはどちらが高い?続けられるか心配です

A5. 明確な目標がある場合、専門学校の方が継続率は高くなります。 大学の中退率は年間2.04%で、4年間では約8%の学生が中退しています。中退理由の第1位「転学・進路変更等」22.0%、第2位「学生生活不適応・修学意欲低下」16.5%は、明確な目標がないまま進学した場合に起こりやすい問題です。

専門学校では明確な職業目標を持って入学する学生が多いため、学習に対する動機が高く維持されます。また、担任制による手厚いサポートや、同じ目標を持つクラスメイトとの強い結束により、困難な状況でも継続しやすい環境が整っています。文部科学省の調査では、専門学校生の満足度は90%と非常に高く、これが継続率の高さにつながっています。

Q6. 保護者として何をサポートすればいい?

A6. 情報収集の協力と適切な距離感でのサポートが最も効果的です。 ベネッセの調査によると、進路選択に成功した学生の80%以上が「保護者と一緒にオープンキャンパスに参加した」「親が学校情報を調べてくれた」と回答しています。保護者の役割は、お子様の選択肢を広げるための情報提供と、現実的な判断をサポートすることです。

一方で、高校生が保護者に求めるサポートの第1位は「普段通りで特別な干渉をしない」こと、第2位は「自分の意見を尊重する」ことです。つまり、情報提供や環境整備などの側面支援は歓迎されますが、進路の押し付けや過度な干渉は逆効果になります。お子様の自主性を尊重しながら、必要な時にサポートできる体制を整えることが重要です。

Q7. 奨学金や学費支援制度はどの程度利用できる?

A7. 国の修学支援新制度により、従来より大幅に支援が拡充されています。 専門学校も大学と同様に国の修学支援新制度(高等教育の無償化)の対象となり、世帯収入に応じて授業料減免と給付型奨学金が支給されます。住民税非課税の世帯では授業料が全額免除され、生活費も支給されるため、経済的負担は大幅に軽減されます。

さらに、専門学校独自の特待生制度も充実しており、成績優秀者であれば学費減免を受ける制度もあります。 これらの制度を組み合わせることで、実質的な教育投資額を大幅に抑えることができます。ただし、支援制度には所得制限や成績要件があるため、事前に詳細を確認し、適切な申請手続きを行うことが重要です。

Q8. 就職後の昇進や転職で不利になることはない?

A8. 専門性を活かせる分野では、むしろ有利になるケースが多くあります。 医療・福祉分野では資格に基づく昇進制度が確立されており、専門学校で取得した国家資格が直接キャリアアップにつながります。IT分野でも技術力重視の評価制度により、専門学校卒業生が管理職や技術責任者として活躍している事例が多数あります。

転職についても、専門スキルを持つ人材の需要は高く、転職市場でも有利な立場に立てることが多いです。ただし、一般企業の総合職や異業種への転職については、大学卒の方が選択肢が広い傾向があります。重要なのは、お子様が将来どのようなキャリアパスを歩みたいかを明確にし、それに適した教育機関を選択することです。

Q9. 大学に比べて学習内容が浅くならない?

A9. 専門分野に関しては、むしろ大学より深く実践的な学習ができます。 専門学校では2年間という短期間で実践的なスキルを身につけるため、カリキュラムは非常に集中的かつ専門的です。企業連携による実習では、実際の職場環境で最新の技術や手法を学ぶことができ、大学の理論中心の学習では得られない実践的な知識を習得できます。

一方、一般教養や幅広い学問領域については、大学の方が充実しています。しかし、これは学習の目的によって価値が変わります。明確な職業目標がある場合、その分野に特化した深い学習の方が将来に直結します。重要なのは、お子様の学習スタイルと将来目標に合った進路を選択することです。

Q10. 地方から出てきた場合の生活面でのサポートは?

A10. 多くの専門学校で充実した生活サポート体制が整備されています。 専門学校では遠方からの学生を想定した学生寮や提携マンションを用意しているところが多く、初めての一人暮らしでも安心できる環境が整っています。また、担任制により学習面だけでなく生活面の相談にも対応しており、きめ細かなサポートを受けることができます。

経済面でも、多くの専門学校でアルバイト紹介制度があり、学業と両立しやすい職場を紹介してもらえます。ただし、専門学校は大学に比べて授業時間が多く設定されているため、アルバイトの時間確保については事前に確認が必要です。遠方からの進学を検討している場合は、オープンキャンパス時に生活環境や周辺施設を実際に確認することをおすすめします。

参考:文部科学省「令和6年度大学等卒業者の就職状況調査」( https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/naitei/kekka/k_detail/1422624_00022.htm ).2025年4月

参考:経済産業省「未来ビジョン」( https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/mirai_jinzai/20220531_report.html ).2022.5月

参考:文部科学省「修学支援新制度に関する質問と回答(Q&A)」(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1409388.htm ).2024年

参考:ベネッセコーポレーション「進路意識調査2024」( https://benesse.jp/juken/202411/20241125-1.html ).2024年11月

まとめ|統計が示す進路選択の新たな視点

成功する進路選択において、2025年のデータ分析を通じて明らかになったのは、従来の「とりあえず大学進学」という常識が根本的に変化している現実です。就職率や専門分野就職率など、お子様の将来目標に応じた教育機関選択の重要性を物語っています。

統計データをご紹介する際、保護者の方とお話ししていて、よく驚かれることがあります。

「専門学校からでも大卒程度の公務員に就けるんですか?」「公認会計士って、専門学校でもめざせるものなんですね」といったお声をいただきます。

この驚きは決して珍しいものではありません。実は多くの方がご存知ないのですが、公務員試験は学歴ではなく試験の成績で合否が決まります。大学を卒業していなくても、大卒程度の試験に合格すれば同じ待遇で公務員になることができるのです。また、公認会計士も同様で、専門学校で集中的に学習した方が、かえって短期間で合格できるケースが多いのが実情です。これらの事実は、前述の専門分野就職率92.7%という高い数値の背景にある、専門学校教育の実践性を裏付けるものでもあります。

日頃から保護者の方にお伝えしているのは、「大学に行くこと」と「将来の目標を実現すること」は必ずしも同じではないということです。お子様が本当に何をやりたいのか、どんな大人になりたいのかを考えた時に、大学という選択肢が本当に最適なのかどうか、統計データを参考にしながら一度立ち止まって考えてみていただきたいのです。

ご近所やお知り合いのお子様が次々と大学進学を決める中で、「うちの子だけ違う道を選んで大丈夫だろうか」という不安をお感じになることも自然なことです。しかし、データが示すように、お子様一人ひとりに最適な道は異なります。そして、お子様の人生は一度きりです。限られた時間とお金の中で、費用対効果も含めて納得できる進路を支えてあげたいと思いませんか。

この記事でご紹介した統計データと分析結果を踏まえ、仙台大原簿記情報公務員専門学校という選択肢があることを、ぜひ一度ご検討いただければと思います。

お子様の将来について、客観的なデータに基づきながら一緒に考えさせていただければ幸いです。

この記事をお読みになり、より詳しい情報をお求めの保護者の皆様は、ぜひお子様とご一緒にオープンキャンパスへお越しください(保護者様のみの参加も歓迎しております)。

▲保護者様のみのご参加も可能です。